2000年是中国互联网历史上比较特殊的一个年份,前有中国互联网三座大山腾讯、阿里巴巴、百度成立,后有中国三大门户网站搜狐、新浪、网易在美国上市,这些公司构成了中国互联网的基本盘并且延续了接近20年,中国互联网随即进入1.0时代。

在美国互联网历史中,2000年也是一个非常特殊的时刻,不过不是互联网发展的高光时刻,而是互联网泡沫(Dot-com bubble)彻底破灭的至暗时刻。

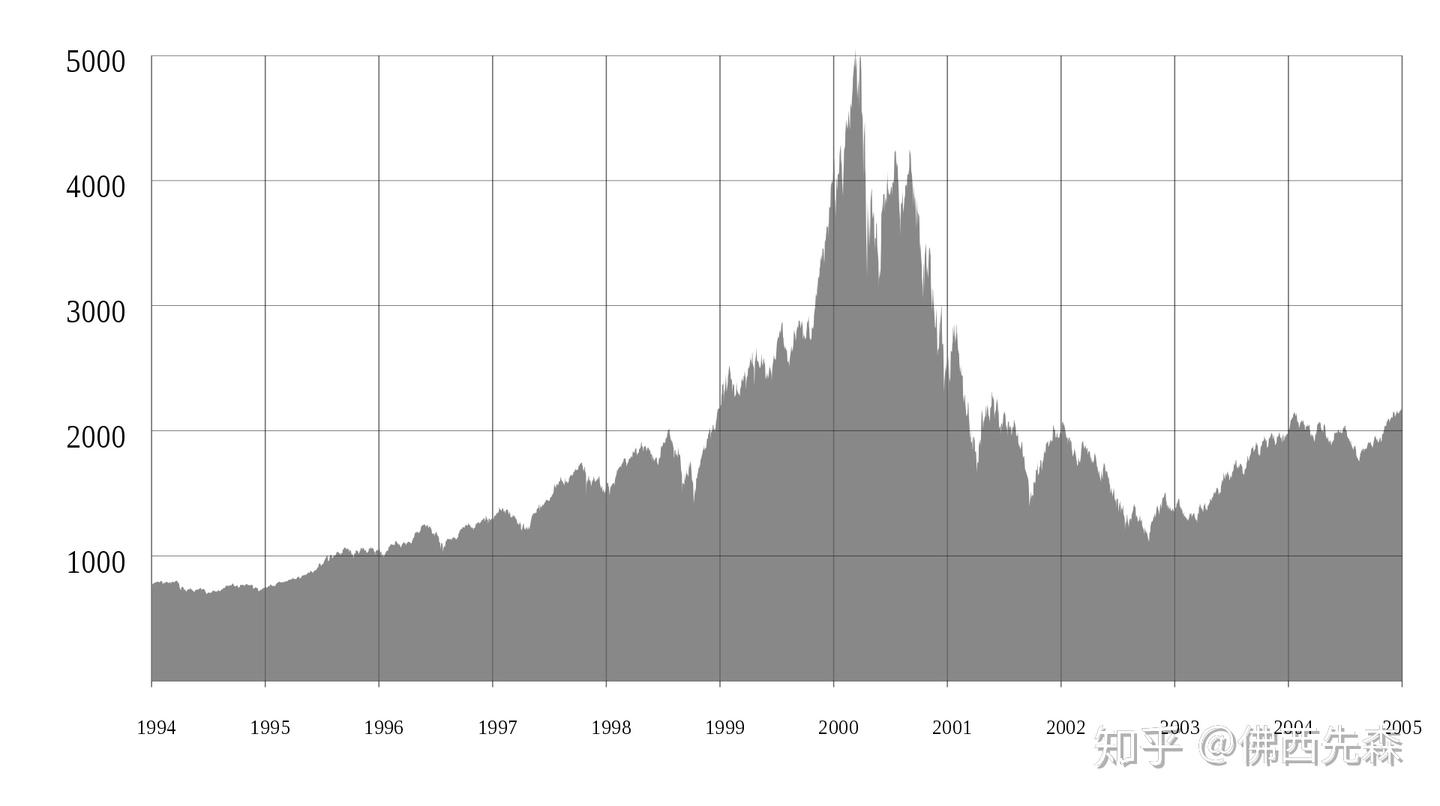

互联网泡沫破灭之后,美国纳斯达克指数从2000年的历史最高点5048一路跌到2002年的1114,整个股市市值蒸发了三分之二。不少明星公司市值断崖式下跌甚至关门歇业,一大批程序员失业转行,只有不到一半的互联网公司苟延残喘活到了2004年。

0 序章

在20世纪80年代,互联网刚刚诞生,只是给学校或者研究机构使用的高端玩意,为的是让各个研究机构能够远程操控仅有的几台超级计算机,那时只有研究机构的工作人员才能使用,普通平头百姓没有机会享受到这个福利。研究机构的计算机和超级计算机构成了互联网的雏形,是网络中的最初的两个节点

不过研究机构也不想自己研究出来的一个东西只有少数人才能用到,开始思考这种互联网系统的民用价值,就比如他们做的图书检索系统就很适合开放给外界,想要知道某一本书放在哪个地方,直接在计算机里面输入书籍信息搜索一下就行了,不用挨个图书馆地找。于是后来在80年代末政府就逐渐放开了对于互联网的限制,允许网络服务提供商(ISP)为大众提供网络服务,有条件的民众可以在家上网。

然而真正让互联网发生变化的是英国一个叫Tim Berners-Lee的科学家,他在1989年提出了万维网(World Wide Web)这个概念,规定了在互联网传输文件和网络资源(图片、视频等等)的基本格式,也就是常说的HTTP协议,让用户能够通过软件比如浏览器获取另一个计算机的资源,并且按照正确的方式去解析。

这段话可能比较抽象,简单来说可以把互联网比作高速公路网,网线就是公路,网络资源比如网页图片视频等等就是货物,要想把一个网页从北京运到上海,就需要先把网页装进货车,然后让货车开到上海,最后从货车把网页卸下来。现在问题是一个网页也就是一段二进制码,卸货的人不知道这个货物到底是网页还是视频还是图片,所以这个时候就需要一个送货单,告诉卸货的这是网页,卸货员应该怎么怎么处理等等。这样的一套信息资源处理机制就是HTTP协议,让网络资源能够得到正确的传输和处理。

还有一个比较重要的创新是域名系统(DNS),具体的原理就不细讲了,可以大致理解为信息高速公路上面的指路牌,让用户的电脑能够根据输入的域名找到对应的网站。比如想要使用百度搜索,百度的网站域名是http://www.baidu.com,只要在浏览器地址栏里面输入http://www.baidu.com,浏览器能自动导航到百度的网站。那个时候企业只需要注册一个.com结尾的域名,比如http://www.happy.com,用户就可以访问到这个域名下面的网站,然后就能体验到公司提供的服务,也就成为了一个所谓的互联网公司,所以互联网泡沫又叫.com泡沫。

以上两点创新算是互联网的基石,发展了30年也没有太大的变化,这些协议和系统仅仅是修修补补,在安全和效率层面上有很多更新,本质的原理还是和30年前一样。

除了互联网的这些基础协议,个人电脑的普及也对互联网的发展有着至关重要的作用。个人电脑的诞生时间正好比互联网早十几年,上世纪80年代,以苹果和IBM为代表的商业公司开始推出自己的个人电脑产品。

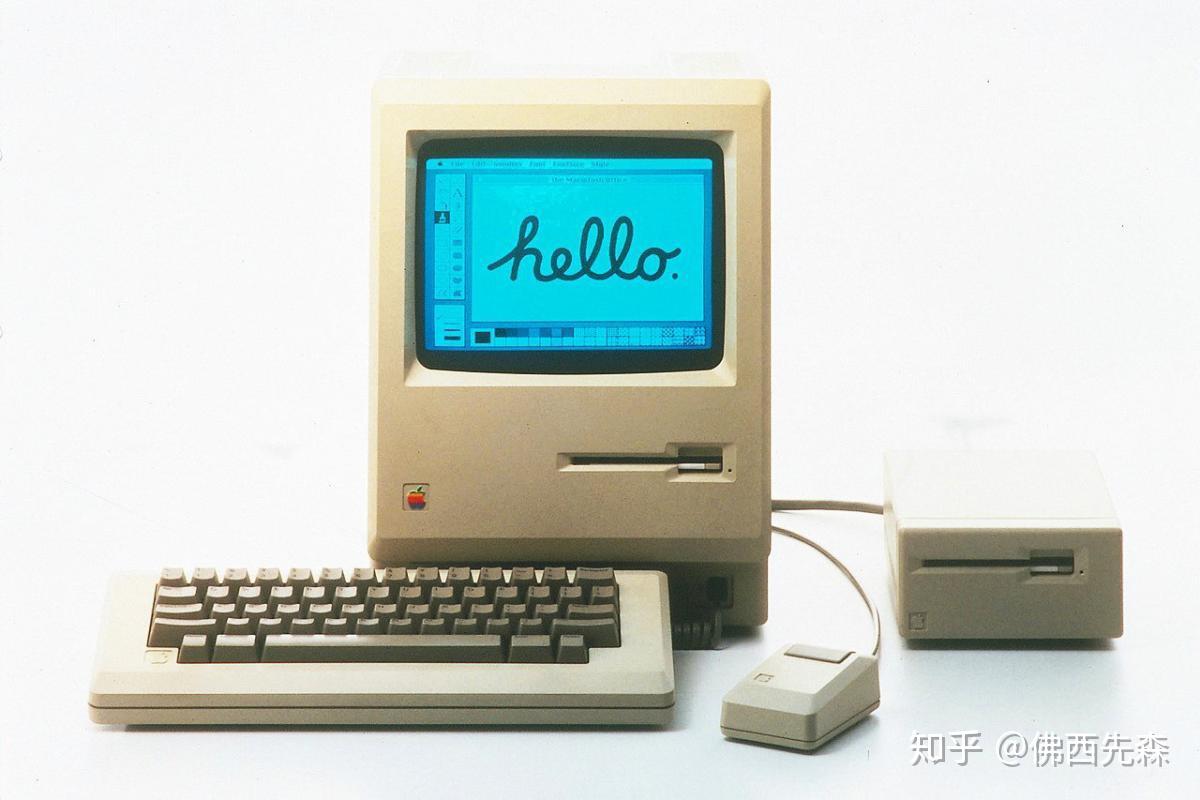

刚开始大部分的产品都是特别难用的,黑乎乎的界面,笨重丑陋的大机箱,纯文字界面,但是苹果在1984年发布的Macintosh个人电脑彻底颠覆了当时个人电脑糟糕的用户体验,图形化的界面,简洁的外观,流畅的操作系统,配合鼠标使用体验完爆当时其他的个人电脑,达到了艺术品的高度,成了当时家庭逼格的象征,买一个放家里倍儿有面子。苹果电脑在当时引领了个人电脑行业的潮流,推动其他的电脑公司做出更好的产品。

随着电脑和处理器技术的发展,个人电脑价格逐渐降低,体验也在不断优化,越来越多的家庭愿意并且能够购买电脑,更多的人有机会接触到互联网。互联网连接的人多了,互联网的价值才能慢慢显现出来。

万事俱备,只欠东风,这场游戏即将开场!

1 潮起

时间来到1993年,此时个人电脑已经发展了十几年,用户体验得到了极大的提升,但是都只是独立运作的软件。

比如1987年的图像处理软件ImageMagick,是最早的能够新建、转化和修改本地图片的电脑工具软件;又比如Mac上面非常经典的游戏《神秘》(Myst),也是那个时候出现的。这些软件的运行都是依托的是计算机芯片的计算能力,可以提高工作效率、完成一些辅助计算,但是没有用到网络,没有连接到其他的电脑。

互联网传输到计算机上面的数据只是一串二进制代码,只有经过正确的解析之后才能使用,就好比菜市场买回的菜得加点配料调料什么的炒一炒才能上桌,电脑用户希望看到的是有意义的文字或者图片,需要一款软件来展示互联网传过来的代码,这就是我们在平时工作生活中经常用到的一个电脑软件——浏览器,浏览器的出现才真正让互联网变得触手可及。

1991年互联网之父Tim博士的团队就开发出了一个自己的网页浏览器,但是这个浏览器并不是我们现在熟悉的样子,仅仅是一个呆板命令行工具,没有好看的界面,没有人性化的交互,一个输出框,输入文字之后返回文字结果,让我一个程序员去用这个浏览器我都不想用。

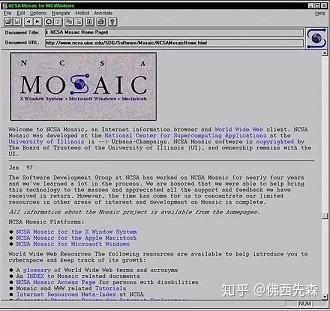

于是美国国家超级计算应用中心(NCSA)的两个员工为了改善用户体验,开发出了世界上第一个图形化界面的网页浏览器——Mosaic,也就是现在网页浏览器的雏形。没错,世界上第一个最好用的浏览器的中文名叫马赛克,虽然名字令人讨厌,但是它的体验在当时是前所未有的好。用户直接点击界面上面的按钮就能访问对应的网络,不用打字,不用背那些冗长的命令,直接一键访问,用户体验完爆需要输入文字才能使用的命令行浏览器。

总而言之,计算机和互联网的普及标志着世界正式进入信息时代,大家开始注意到了互联网能够给生活带来的巨大改变,不少人开始想方设法蹭一点信息时代发展的红利,亚马逊的老板贝佐斯就是其中之一。人应该都知道,每两周就要翻倍已经属于爆款产品的水平了。越来越多的人开始上网并且体会到了网络的便利,无不感叹世界上还有这么神奇的东西,坐在家里看世界,爆款的口碑反过来进一步促进个人计算机的销售。。的。。

从1990年到1997年,美国家庭拥有计算机的比例从15%增长到了35%,计算机从一个奢侈品变成了一个家庭必需品,类似于洗衣机、电视机这样的大家电。大家发现用计算机可以可以做到很多原来做不到的事情,比如网购、聊天、发邮件等等,特别方便。上网用户数量也随着计算机用户的增长在飞速增长,仅仅花了四年的时间互联网就收获了5000万用户,而达到相同的用户数电视机花了13年,收音机花了38年!

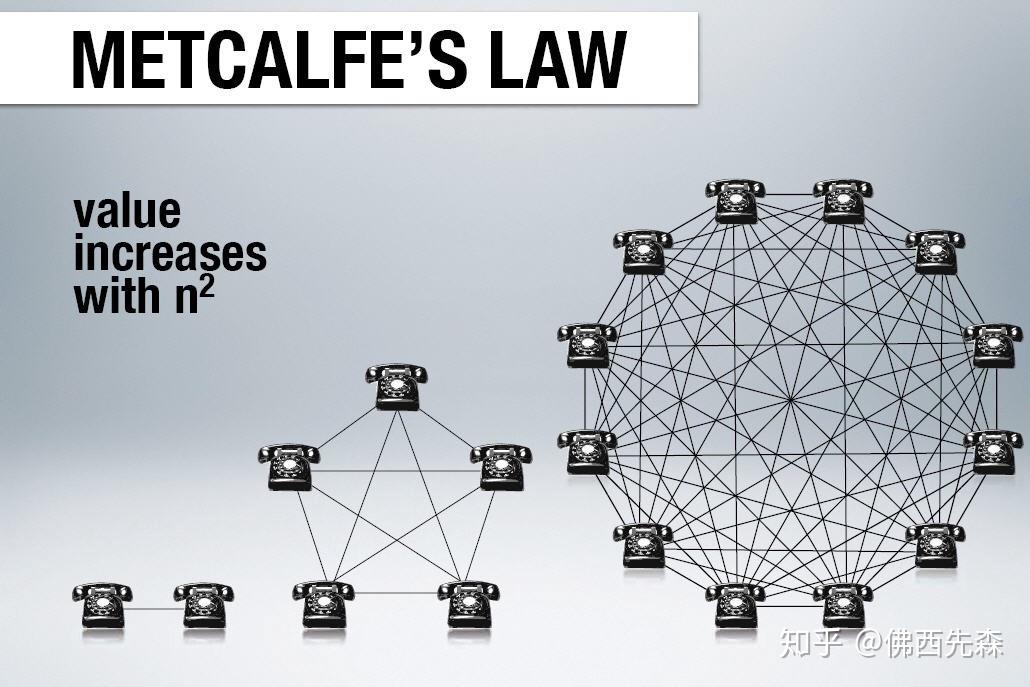

以太网的发明者梅特卡夫还专门总结了一下互联网的发展规律,名叫梅特卡夫定律(Metcalfe's law)。大意就是说网络的价值和网络内用户数量的平方成正比,比如2个用户只能建立1个连接、3个用户建立3个连接、4个用户6个连接、5个用户10个连接、6个用户就有15个连接、100个用户就有5000个连接,用户连接增长的速度是远远大于用户增长的速度,更多的连接会吸引更多的用户进来,就像滚雪球越滚越大,整个互联网的价值的增长速率几乎是指数型的

总而言之,计算机和互联网的普及标志着世界正式进入信息时代,大家开始注意到了互联网能够给生活带来的巨大改变,不少人开始想方设法蹭一点信息时代发展的红利,亚马逊的老板贝佐斯就是其中之一

他的创业方法也很简单,就是列出一张清单,里面有书、船、汽车、电影、CD还有药等可以买卖的商品,看看其中哪些东西在互联网上面比较好卖但是实体店中不方便卖的。经过一番比较和调研后,他发现书是最合适的,因为市面上有数以百万计的书一家书店不可能全部放下,但是在网络上可以把所有的书都列出来,同时书的大众需求量也很大,价格相对于汽车游艇什么的也比较低,比较适合互联网的这种模式。

事实证明这是一个非常正确的选择,亚马逊的官网上线才两个月,就已经把书卖到了全世界五十几个国家,每周营业额就有两万美元,并且一直在持续的飙升,连那帮在华尔街见惯了大世面的经纪人分析师们都被惊掉了下巴,没想到互联网的这种商业模式能够有这么快的增长。成立仅仅三年后,亚马逊于1997年在纳斯达克上市,如果你以为亚马逊那个时候已经赚的盆满钵满那就大错特错了,贝佐斯一有机会就给商品降价,导致亚马逊的营收非常微薄,利润更是不存在的

因为贝佐斯始终相信,只要用户量增长上去了赚钱就是轻而易举的事情,也就是互联网界的经典理论——Get Big Fast(前期啥也别想,把用户量干上去就行了,不要在乎利润这种东西)。可能是曾经在华尔街工作过的缘故,贝佐斯知道如何让华尔街的天才们相信在前期烧钱占领市场之后,营收就自然而然增长上来,前途一片光明。

当时和亚马逊类似的公司还有Ebay,中文叫易趣,类似咸鱼的一个买卖二手物品的商城,也是趁着这波机会发家上市的。当时资本市场已经开始看好这类的用户量增长飞快但是没有任何利润的互联网公司,Ebay上市当天发行价是18美元,收盘时达到了47美元,涨了接近两倍。

亚马逊和Ebay的这种模式逐渐赢得了资本市场的好感,投资者和创业者的热情开始高涨了起来,互联网的这种增长模式是前所未有的,短短的几个月就能获得几十万的用户,这在旧经济体系里面是想都不敢想的。

当时最疯狂的是一家叫Netscape的专门做网页浏览器的公司,它继承了Mosaic浏览器的衣钵,很多员工来自Mosaic项目。

Netscape在1994年成立,第二年就上市了,发行价28美元,上市第一天最高就涨到了75美元,最后收盘时公司市值29亿美元!美国百年企业通用动力公司花了43年才能达到的市值,就被这样一个才两岁的互联网公司给超越了,这样的成就很令人眼红。

总之这几家公司就是当时美国互联网界的偶像,当时的美国企业家和投资人看亚马逊、Ebay、Netscape就跟我们现在看腾讯和阿里巴巴一样,满眼都是星星。企业家都梦想成为下一个贝佐斯,华尔街的投资人都梦想投中下一个亚马逊

他们的成功也许真的可以复制,至少企业家、投资者甚至用户都相信这些快速增长但是不赚钱的互联网公司的未来是一片光明的。

自此大批的公司开始投入到互联网化的运动中,一时间泥石俱下,有的传统公司申请一个.com域名、开一个网站就说自己是互联网公司然后开始融资,年轻的创业者就开着车跑到硅谷开一个网站做生意,各种各样的互联网公司像雨后春笋般冒出来,有http://pets.com这种专卖宠物用品的,有http://webvan.com这种专门做生鲜配送的,还有Akamai这种专门做计算机网络相关内容的,而且大家根本不愁没钱,因为他们的背后有华尔街在输血。

开公司得要钱吧,想要快速获得大量的用户占领市场干掉竞争对手,就不能叫花钱,而是烧钱,互联网从业者和投资人都明白这个道理,前几年中国的o2o还有打车大战也都是烧钱买市场。但是钱从哪里来?当然是从投资者手里来的,不过他们当时可能还没有意识到自己即将成为韭菜

这里就不得不提一下当时金融市场了,互联网行业本身的发展并不足以让华尔街的人失去理智,真正推动人们开始疯狂投机的除了人性的贪婪,还有当时政府的两个政策——降息和减税

这里简单普及一下降息,所谓的降息就是降低资金在不同主体之间周转的利息、增加市场上流动的资金,吸引大家把钱从银行里面拿出去做投资。

具体一点就是让银行把存款的利息降低了,大家觉得钱放银行收益太低,不如就把钱取出来吃喝玩乐或者投资;同时银行贷款的利率也降低了,借钱成本低了,更多的人就愿意去找银行借钱消费或者投资,总之就是让钱从银行流向市场。

其实1995年美联储的降息跟互联网一点关系都没有,那时候正好赶上日本房地产泡沫崩溃的尾声,日本GDP缩水了1万亿美元,美联储感觉日本经济衰退势必波及到美国,于是通过降息帮助美国企业收购日本资产同时让美元增值,让市场上更多的钱流动起来,刺激经济发展。股市通常都是经济运转情况的晴雨表,市场上热钱越多,流入到股市的钱也越多。

刚才提到的另外一个影响因素是减税,也就是《1997年纳税人救济法》(Taxpayer Relief Act of 1997)的实施。这个减税法案是美国历史上最大的减税法案之一,降低了好几项联邦税,其中最重要的就是把长期资本利得税从28%降到了20%。

资本利得税这个东西,这玩意儿在中国没有,一部分西方国家才有的。不过听这个名字大致能够猜出来是买卖资本才需要交的税,资本包括股票、债券和不动产,只要你通过买卖这些东西赚到了钱,就需要交税。

买卖资本有长期和短期两个概念,短期就是持有时间少于一年,买卖资产收入算到你的年收入里面,和工资奖金什么的一起计算要交多少税

如果持有时间超过一年,就按照长期税率来算,这个1997法案修改的就是长期税率,从28%降到了20%,如果你一年前花100万买了套房子,然后今天200万卖了,赚了100万,那么原来需要交28万的税,现在只需要交20万的税,省了8万块,买股票也是同样的道理。

这个减税法案不仅增加了平头百姓的可支配收入,也降低了投资的成本,一定程度上也助长了投机的风气。站在当时老百姓的角度想想,这些互联网公司在纳斯达克涨的这么好,自己手里又有钱,虽然不太懂互联网是个什么东西,但是别人都去投,我为啥不去试一下呢?

怀着这种心理,投资者逐渐失去理智,认为只要是互联网公司,直接投就行了,反正肯定涨;创业者看到这种情况更加疯狂,反正只要挂上互联网公司的名头肯定能成,干就完事儿了。

投资者盯着那些创业者,仿佛在说:创业吗?上纳斯达克的那种?

这场大戏在投资者和创业者的推动下,迎来了高潮。

2 高潮

马克思在《资本论》里面曾经说过,如果有50%的利润,它就铤而走险;如果有100%的利润,它就敢践踏一切人间法律如果有300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至绞首的危险。

投资互联网公司股票的收益在当时要远远超过300%,人类的贪婪现在展现的一览无余,大多数人都不懂这些高科技公司到底是如何运作的,其实他们也不关心,只知道他们是未来,公司暂时的亏损在未来肯定能赚回来,现在增长是最重要的,以前从来没有买过股票的人也冲进交易所要求购买这些互联网公司的股票,还有人辞职在家专门炒股,俨然一番全民股神的情形,像极了2015年的A股

即便有些公司只是在名称前面加个e-或者后面加了一个.com然后出了一份商业计划书,投资者就认为它是互联网公司有投资价值而疯狂砸钱,随随便便一家新上市的互联网公司就能融资好几千万美元,前面提到的做生鲜配送的Webvan上市融了3.7亿美元,专卖宠物用品的http://Pets.com融资了8200万美元,还有社交网络鼻祖http://theGlobe.com上市第一天股价暴涨9倍融资2800万美元。

那些为互联网公司提供服务的通信公司和网络公司也同样备受投资者青睐,仅仅在1999年一年高通就涨了26倍,同样还有另外12支股票涨了超过10倍,网络服务公司Akamai第一天股价就涨了四倍,总之就是老大们吃肉,后边的小弟们喝汤,大家一起发财。

到了2000年,纳斯达克指数公司的整体市盈率已经到了200,比1991年日本房地产泡沫时候的日经225指数公司整体市盈率的80高了两倍不止,貌似大家都已经忘记了日本房地产泡沫的惨象,或者选择性无视了,公司赚不赚钱不要紧,股价涨起来就行。

上边是投资者的狂欢,下边是创业者的盛典,上游的钱像瀑布一样砸向这些公司。这些公司老板的脑袋也给砸晕了,开始忘记这些钱迟早要还给投资者的,开始毫无节制的放火烧钱。

首先高科技行业人才肯定是摆在第一位的,虽然很多公司的老板都是写代码出身的,但是这种脑力密集型产业需要大量的程序员。

那个时候互联网才发展了十年不到,市面上的程序员数量太少了,这些公司不得不奆薪招聘程序员,随随便便就开出8万美元、10万美元的年薪,用撒钱来形容毫不为过,要知道这可是20年前,现在美国湾区程序员的工资起薪也就10万美元。

除了突破天际的工资,还有各种各样的奢侈的party,钱不是问题,只要大家开心就好。

公司成立开个party,公司改名字开个party,项目启动开个party,产品上线开个party,当时的硅谷每周都要开20多个party,酒水饮料随便畅饮,甚至请明星过来唱歌,就连跟这些公司毫无关系的路人都可以过来凑凑热闹,一个party轻轻松松花掉十几万美金

花钱无极限,员工工资和开party其实都是花的小钱,搞过互联网的应该都知道,花钱的大头基本都在推广,想让别人用自己的产品得先让别人知道自己的产品,每天都要花费巨资去打广告。

打广告的方式有很多,在当时无外乎电视广告、印刷广告(广告牌这种)或者体育赛事休息时间广告,这些都是当时比较主流的广告方式,可以想象当时在整个湾区都是大大小小的互联网公司的广告。

当时最牛的莫过于http://Pets.com这家卖宠物物品的垂类电商公司,开业第一年打广告的费用就几乎是公司营收的20倍,放在现在大家可能觉得这家公司的老板可能已经疯掉了。

http://Pets.com同时在十几个城市开展广告营销,它的吉祥物——布袋木偶斑点狗——出现在各个电视节目还有杂志里面,还做了一个巨型吉祥物参加纽约梅西百货感恩节游行,最牛逼的是他们还花了120万美元买下了2000年美国超级碗广告。

超级碗是美国职业橄榄球联盟(NFL)的年度冠军赛,它的电视广告一直都是兵家必争之地,类似于这几年中国春晚的撒红包活动,在美国曝光量极高,覆盖人群极广,已经脱离了体育成为了一种文化现象,能在超级碗播放的广告通常能够在社会各界引起广泛的关注,推广效果显著。

1984年苹果的旷世之作Macintosh电脑刚面世的时候,就在超级碗上面打了一分钟的广告,立刻爆红,并且受到广泛好评,成为了超级碗最好的广告之一,同时也奠定了Macintosh在个人电脑市场的地位。感兴趣的同学可以去B站上看看,广告名叫《1984》,内容就不介绍了,有一说一这广告放到现在也还是挺震撼的,乔布斯亲自监制,真心佩服当时乔帮主的想象力。

当时还有一个著名事件,一家名叫美国在线(America Online)的公司宣布和时代华纳(Times Warner)合并,创造了历史上最大的并购案,合并之后公司市值高达3600亿美元。

美国在线当时就是一家提供线上服务的公司,主要应用是导航网站、邮箱、即时消息服务等等类似于网易,算是互联网时代的先驱企业。

而时代华纳这个名字大家可能有点陌生,但是谈起HBO和华纳兄弟大家可能都知道了,时代华纳是这两家的母公司,相当于当时有线服务和电影行业的大佬。

两家合并之后成为了在线内容媒体行业的巨无霸,从内容生产、传播到消费全覆盖,看似是一个非常划算的买卖,但是一年之后大家可能就不会这么想了。

就这样带着新经济光环的互联网公司不惜一切代价投入到争夺市场份额的战争中,以Get Big Fast为座右铭,铺开了自己的商业版图。

大多数的公司并没有像当时的亚马逊、Ebay或者谷歌一样把金钱投入到技术和产品本身的建设,而仅仅停留在打广告拉新推广这种烧钱的模式中,占领市场全靠昂贵的广告和并购。

随着资金被迅速烧干,市场增长的速度远远跟不上互联网公司的扩张速度,也就是互联网公司增长特别快,但是上网的人并没有增加足够多,互联网用户数量不够这些公司霍霍,故事讲不下去了,泡沫也到了破灭的边缘。

正如巴菲特的那句话,当大潮退去,才知道是谁在裸泳,至暗时刻即将来临。

3 潮落

还记得前面说过的互联网泡沫最大的功臣之一——美联储吗?

2000年2月美联储主席格林斯潘感觉到形势不对,觉得泡沫有点大,200的市盈率哪个国家的央行受得了啊,就开始着手打击一下投资积极性,宣布大幅度加息,加到1995年之前的水平,提高资金流动成本,促使人们投资的时候更加谨慎。

这个消息一放出来,股市虽然有了一定的波动,但是还没有到崩溃的地步。

其实有点像崩溃的前兆,投资者的信心被稍微打击了一下,就像马上要参加100米决赛了,原来一直耐心训练你的教练突然告诉你你输定了,情绪不可避免的受到了影响,但是没到放弃比赛的程度,自己还是在给自己打气劝自己一定能赢。

再说说这个格林斯潘,其实当时有很多人都在批评他,说他曾经的很多言论和政策都助长了互联网公司估值的虚高,比如互联网泡沫之前的降息就是他主导的,还有曾经在加州大学伯克利分校的演讲中表示技术正在创造一个新的经济形式,旧的经济规则不再适用等等,他的所作所为似乎都在暗示他是非常支持这些互联网公司。

总之成也萧何败也萧何,美联储的加息让市场的不确定飙升,就等到爆发的那一刻。

在宣布加息一个月之后,3月10号纳斯达克到了最高点5048,3月13日日本经济再次进入衰退期的新闻引起国际市场上针对科技股的抛售,投资者担忧的情绪开始升温。

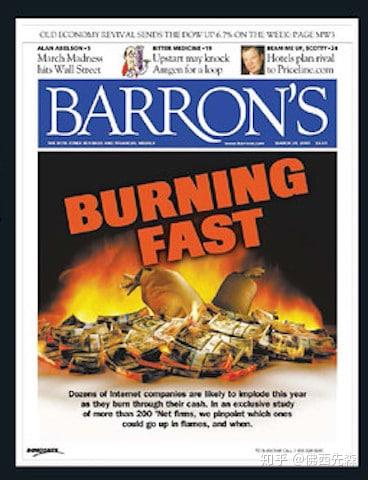

3月20日著名的金融杂志《巴伦周刊》(Barron's)发布了一篇名叫《烧光》(Burning Up)的封面文章,揭示了目前这些互联网公司的糟糕现状:

在调查的207家互联网公司中,71%的公司利润为负,51家公司的现金会在12个月内用完,就连互联网偶像单位亚马逊的现金流也只能维持10个月,很多互联网公司的创始人和早期投资者都在尽其所能的套现,从旧经济体系流向新经济体系的资金马上耗尽,无钱可烧也无钱可赚的互联网公司即将跌落神坛。

接下来就是互联网公司和股民们自由下落的悲剧场景,投资者开始恐慌性抛售,才过了不到一个月纳斯达克指数就跌了超过25%,仅仅4月14日一天就跌了9%。

股指的下跌持续了2年,中途加上9·11事件带来影响,整个纳斯达克市值跌掉了5万亿美元,指数只有巅峰时期的四分之一不到,是美国历史上最大的金融泡沫之一,纳斯达克花了15年才恢复到2000年之前的水平。

那些互联网公司也没能独善其身,52%的公司在这次危机中破产,前面提到http://Pets.com在2000年11月就宣布扑街,大多数互联网公司的市值跌去了75%,即使是经营情况良好的亚马逊和Ebay市值都跌去了一半。

同时还牵连到那些通信公司和硬件公司,思科和Sun Microsystem跌去了几乎90%的市值,前面提到的合并之后的美国在线时代华纳公司市值也跌到了1200亿美元,还把AOL(美国在线)从公司的名称中删掉,免费软件模式的鼻祖Netscape也在和微软的对抗中失去了大部分的市场份额,四十多万IT从业者失去了工作被迫转行。

横跨千禧年的这样一场盛宴就这样画上句号,留下一地鸡毛,互联网也迎来漫长的恢复期。

4 尾声

2000年左右的互联网泡沫是一场非常魔幻的大型真人表演秀,新技术带来的产品和服务颠覆了传统的购物、交流和娱乐方式,其意义不亚于用汽车代替马车、电气取代蒸汽。

它将互不相识的人链接在一起,降低了信息传递的门槛,同时造就了一大批潜力无限的新经济公司和富豪。谷歌、亚马逊、EBay、高通这些公司虽然在泡沫中摔个狗啃泥,但随后又坚强的爬了起来,并且在后来的移动互联网舞台上扮演了更加重要的角色。

为这场真人秀买单的是迷失在“非理性繁荣”中的投资者,看到疯涨的股票和新经济公司的光环逐渐失去了理性转而变得疯狂,再冷静的人看到这场盛宴也会变得贪婪,进入到这场投机的party中。

正如巴菲特老爷子所说,在别人贪婪时保持警惕,在别人警惕时变得贪婪。当所有人都表现出无底线的贪婪的时候,就应该好好想想是不是该把自己的脑袋放在冰水里面泡一泡。

时至今日美股早已摆脱了互联网泡沫带来的影响,整个世界也因为互联网技术发生了翻天覆地的变化,线上购物、电子支付、物联网、搜索引擎、社交网络等技术正在颠覆传统的商业模式。

也许我们应该感谢20年前的那场泡沫,因为正是这场热潮推动了互联网的普及,把互联网从奢侈品变成了日用品,让更多的人享受到互联网带来的便利。

【声明】本文转载自逻辑怪才

本文由作者 Rebaka 发布在 TNEXT , 转载请联系客服授权处理,获得授权后请保留文章的完整性并附上原文链接: https://tnext.org/13901.html